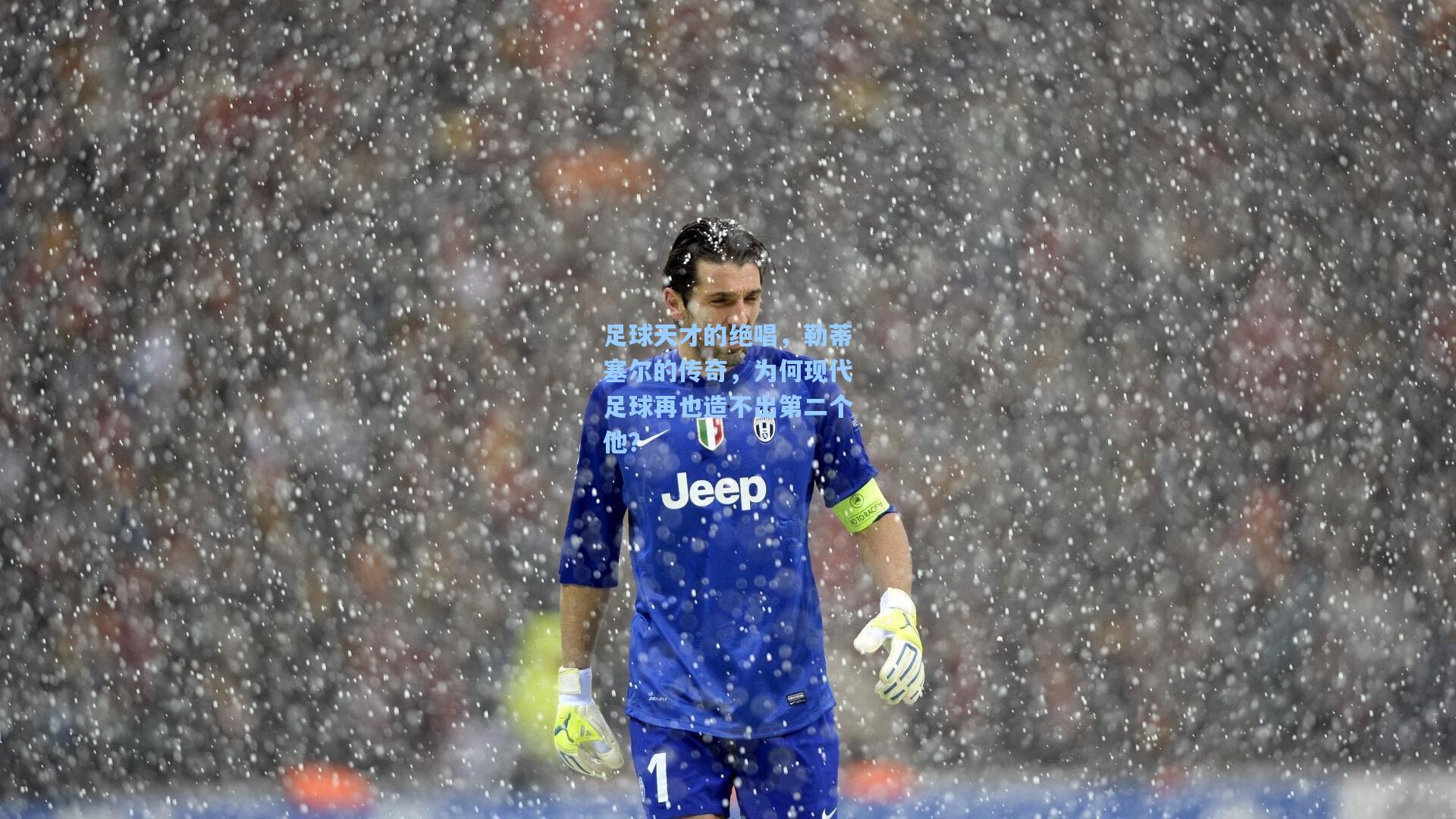

【开云首页】足球天才的绝唱,勒蒂塞尔的传奇,为何现代足球再也造不出第二个他?

在足球世界的长河中,我们总习惯于用进步的逻辑来衡量一切:轮船可以越造越好,科技日新月异,训练方法不断优化,球员的数据分析精确到毫秒,但当我们回望那些闪耀的个体时,却会发现一个悖论——有些天才,就像夜空中最独特的星座,一旦陨落,便永不复现,马修·勒蒂塞尔,这位上世纪90年代南安普顿的魔术师,正是这样一个存在,在2025年的今天,全球足球产业已步入高度工业化、资本化的时代,青训体系像精密仪器般运转,却再也无法“制造”出第二个勒蒂塞尔,这不是足球的退步,而是时代的选择,一种关于个性、忠诚与纯粹创造力的绝响。

勒蒂塞尔的足球生涯,是一部反潮流的史诗,1986年至2002年,他开云首页将整个职业生涯奉献给了南安普顿,一家从未赢得过顶级联赛冠军的中小球会,在16个赛季里,他出场443次,打入209球,其中许多进球如艺术品般令人窒息:40码外的凌空抽射、任意球划出违背物理学的弧线、连过数人后的轻巧挑射……这些瞬间不是数据能概括的,它们是一种视觉诗歌,流淌着即兴的灵感,勒蒂塞尔没有惊人的速度、强壮的体魄,甚至常因懒散的跑动被批评“不职业”,但他的技术、视野和想象力,却让同时代的巨星如阿兰·希勒都坦言:“他是唯一让我花钱买票看的球员。”这种魅力,源于他对足球的本真理解——比赛不是战术板的延伸,开云app而是创意的游乐场。

勒蒂塞尔的传奇性远不止于技艺,在当代足球的语境下,他的选择几乎不可复制,他拒绝了曼联、切尔西等豪门的橄榄枝,坚守南安普顿,只因“这里让我感到快乐”,这种忠诚在今日已成奢侈品,2025年的足球世界,球员转会费屡破亿欧元,俱乐部成为跨国资本的工具,忠诚被合同条款和商业利益稀释,一名天才若在南安普顿这样的球队崭露头角,会被球探网络瞬间标记,纳入“生产线”——租借、转售、品牌包装,每一步都精准计算,勒蒂塞尔式的“一生一队”,在财务公平竞赛和全球化营销的浪潮中,更像浪漫的童话,轮船可以越造越好,意味着系统效率的提升,但勒蒂塞尔代表的那种与地方文化根脉相连的归属感,却在标准化流程中逐渐湮灭。

现代足球的“造船术”已登峰造极,从基因筛查到AI驱动的青训系统,俱乐部试图用科学量产天才,以曼城、巴黎圣日耳曼为代表的财团,构建了全球卫星俱乐部网络,确保人才供应链无缝衔接;数据公司如StatsBomb提供每秒数千个数据点的分析,将球员简化为可优化的参数,这种工业化模式确实提升了整体水平——2025年的球员平均体能、战术执行力远胜30年前,但代价是 homogenization(同质化),教练们追求“可控性”,球员被训练成体系中的螺丝钉,个性化表达被视为风险,勒蒂塞尔那种随心所欲的盘带、冒险的传球选择,在今日的高压逼抢战术下,可能被贴上“低效”的标签,足球越来越像一艘豪华巨轮:安全、快速、功能齐全,却少了帆船时代与风浪共舞的野性。

勒蒂塞尔的不可复制性,还在于他所处的时代土壤,90年代的英格兰足球,正从海塞尔惨案的阴影中复苏,英超刚刚诞生,电视转播尚未全面数字化,足球更贴近社区,更充满原始激情,勒蒂塞尔的魔术,诞生于这种略带混乱的温床——训练不那么科学,媒体关注有限,球员有更多空间“玩”足球,反观2025年,社交媒体将球员置于显微镜下,每个动作被放大解读;赞助商要求形象管理;战术会议细化到对手每名球员的惯用脚,在这种环境中,天才的 spontaneity(自发性)极易被扼杀,就像轮船设计越来越依赖计算机模拟,少了工匠手作的意外之美,勒蒂塞尔式的即兴发挥,难容于追求零错误的现代体系。

但勒蒂塞尔的遗产并未消失,2025年,我们仍能在某些角落看到他的影子:曼城的菲尔·福登在缝隙中舞步,巴塞罗那的加维带着不计后果的拼劲,他们已是体系优化后的产物,而非勒蒂塞尔那样“野生”的天才,南安普顿的球迷至今传唱他的歌谣,不是因为怀旧,而是对足球本真的呼唤,在足球日益成为商业产品的今天,勒蒂塞尔提醒我们:这项运动的灵魂,在于那些无法被数据化的瞬间——一次匪夷所思的过人,一颗忠于初心的心。

轮船可以越造越好,但海洋的浪漫不在于船体材质,而在于探险者的故事,勒蒂塞尔就是这样一个故事:他证明了足球不仅是胜负的游戏,更是艺术的载体,现代足球或许不再需要第二个他,但每当球迷回忆起那些不可思议的进球,便会明白——有些传奇,之所以永恒,正是因为它无法被复制。